三重県の桑名市博物館において、7月16日(水)~8月31日(日)の期間、「御樋代木(みひしろぎ)と幻の遷宮」が展示されています。

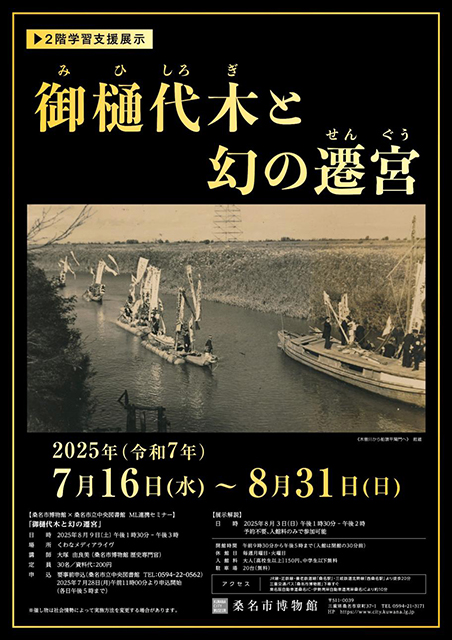

20年に1度の遷宮に先立ち、今年6月にご神体を入れる御樋代木(みひしろぎ)が木曽から桑名に集められ、伊勢に運ばれました事を記念して、昭和16年(1941)に川流しとしては最後となった御樋代木が桑名に来た様子が紹介されている貴重なものです。

お伊勢参りの前後など、機会がある方は是非とも足をお運びいただき、古くから伝わる伝統様式の内容をご覧ください。

展示内容について

今年6月上旬に、第63回 式年遷宮のために木曽の山から切り出された御樋代木(みひしろぎ)が、木曽川を挟んで、岐阜県側と愛知県側を各3本ずつトラック輸送され、桑名で合流しました。そして、桑名で内宮用と外宮用に積み替えられ、伊勢に送られた後、無事に内宮と外宮に運び込まれました。

江戸時代には、ご遷宮のご用材は木曽の谷を一本ずつ川流しされ、綱場(つなば)で筏(いかだ)に組まれて木曽川を下り、長島領大島(現在の桑名市長島町大島)に集められ、そこから船で伊勢湾を通って伊勢の大湊(おおみなと)に送られていました。

その後、鉄道や陸送が盛んになり、木曽川にダムができるとご用材を川で流す事が出来なくなり、鉄道やトラックで運ばれるようになりました。神宮では、せめて御樋代木だけは古式に則りたいと、綱場から船で桑名に送っていました。

今回、御樋代木が川流しで運ばれた最後の昭和16年(1941)の古い写真などが展示されています。御樋代木には1本に1艘の船が用意されて木曽川を下ってきました。その当時の桑名城跡の堀は宮内庁の管轄であった事からも、御樋代木は旧城内に設けられた奉案所まで運ばれました。当時の様子を知る方は少なく、大変貴重な記録写真をご覧いただけます。

併せて、江戸時代に険しい木曽谷を、御樋代木をはじめとするご用材をどのようにして運搬したかもご覧いただけます。

展示会情報

会 期 : 令和7年(2025)7月16日(水曜日)~8月31日(日曜日)

会 場 : 桑名市博物館 2階企画展示室(三重県桑名市京町37番地1)

開館時間: 午前9時30分から午後5時まで(入館は午後4時30分まで)

休館日 : 毎週月・火曜日

入館料 : 大人[高校生以上]150円、中学生以下無料

※20名以上の団体は1人70円

※障害者手帳をお持ちの方及び付添者1名まで無料

展示目録はこちらよりダウンロードしていただけます。